2025年4月4日,国际权威期刊《Coordination Chemistry Reviews》(IF=20.3)在线刊发了实验室刘晶教授和杨应举副教授课题组题目为“Toward a molecular-scale picture of water electrolysis: mechanistic insights, fundamental kinetics and electrocatalyst dynamic evolution”的论文。华中科技大学为唯一完成单位,硕士研究生陈满为论文第一作者,杨应举和刘晶两位老师为共同通讯作者。

随着全球能源需求增加和减缓气候变化变得日益紧迫,氢能已成为能源可持续绿色低碳转型的关键解决方案。可再生能源电解水制氢为实现低碳氢经济提供了一条可行的途径。电解水为大规模可再生电力转化为绿氢提供了一种清洁的解决方案,使其成为最成熟和广泛实施的非化石燃料制氢技术。但是电解水的析氢反应和析氧反应需要低成本、高活性和长耐久性的电催化剂,现有的电催化剂材料很难同时满足这些要求,这阻碍了电解水的规模化应用。电催化剂的理性设计必须基于对析氢反应和析氧反应的基本分子水平的理解,进而实现目标导向下电催化剂的定向设计与开发。

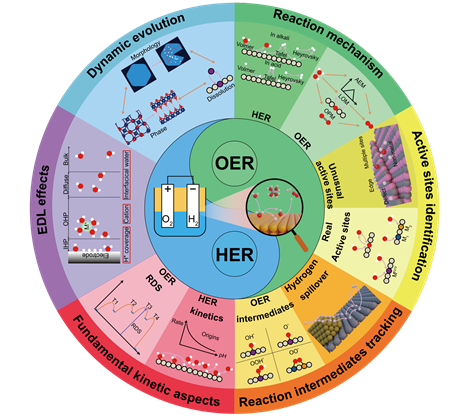

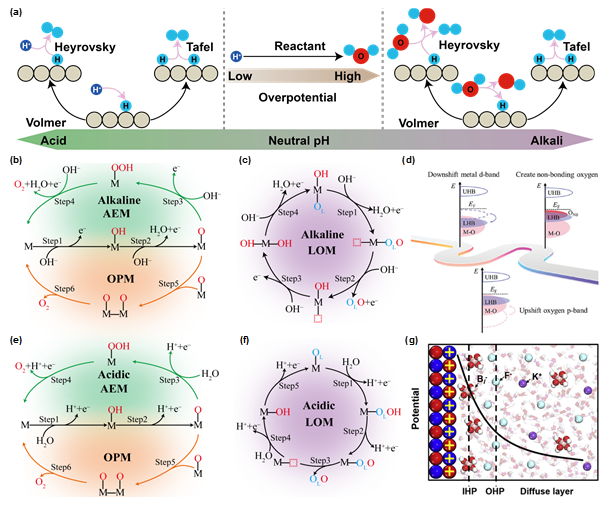

近年来,国内外学者对电解水制氢技术展开了大量研究,主要集中在催化剂开发、反应机理研究以及电解槽反应器设计等方面,但是缺少对分子尺度的电解水过程的全面理解。鉴于此,刘晶教授和杨应举副教授课题组分析了近年来有关电解水在反应机理、活性位点、活性中间体、基础反应动力学、双电层电容效应、电催化剂动态演化等方面的研究。总结了析氢反应和析氧反应在不同pH条件中的反应机理及不同的活性位点类型,为后续高效催化剂的开发奠定了理论基础。

此外,文章还提出了利用先进的电化学表征技术和理论计算方法来理解电解水过程中分子尺度下的吸附中间体、界面水和电催化剂的动态演化过程。总结了目前最先进的电催化剂和电解槽的性能参数。获得更完整的分子尺度下的电解水过程,提出了当前存在的问题和挑战。

刘晶,华中科技大学二级教授,教育部“新世纪优秀人才”,湖北省杰出青年基金获得者,湖北省自然科学基金“创新群体”负责人,现担任国际能源领域权威期刊《Energy & Fuels》编委,以及《煤炭转化》编委,中国工程热物理学会燃烧分专业委员会委员。获教育部自然科学一等奖1项。以第一或通讯作者发表SCI收录论文170余篇,其中包括燃烧领域顶级期刊Progress in Energy and Combustion Science(IF=35.34)、Combustion and Flame 3篇、Proceedings of the Combustion Institute 10篇、环境领域顶级期刊 Environmental Science & Technology 5篇。以第一或通讯作者发表SCI论文的H 指数为41,ESI热点论文2篇、ESI高被引论文12篇,SCI他引2300余次。合作出版学术专著3部。连续8届在燃烧学科领域最具影响力的国际燃烧会议(第33—40届)上做口头报告。授权发明专利10余项。主持了国家重点研发计划项目/课题、国家自然科学基金等项目20余项。

杨应举,华中科技大学能源与动力工程学院副教授,入选国家“博新计划”、“中国科协优秀中外青年交流计划”。主要从事CO2高值化利用和电解水制氢技术研究,致力于高性能催化剂、反应器的设计与开发。获得亚太燃烧会议Young Investigator Award奖(该奖项每两年评选一次,2021年中国大陆仅2人入选);入选International Association of Advanced Materials的青年Fellow、2021-2024连续四年入选美国斯坦福大学发布的“全球前2%顶尖科学家”榜单。以第一/通讯作者在国际权威期刊上已发表SCI论文48篇,包括燃烧领域顶级期刊Progress in Energy and Combustion Science(IF=35.34)、Combustion and Flame(3篇)、Proceedings of the Combustion Institute(4篇),环境领域顶级期刊Environmental Science & Technology,以及国际权威期刊Coordination Chemistry Reviews(IF=20.3,2篇)、Journal of Materials Chemistry A等。ESI热点论文1篇、高被引论文5篇(1篇持续七年,2篇持续四年,1篇持续两年),SCI-H指数为32(Web of Science统计),SCI他引1200余次,单篇最高他引134次。授权发明专利7项。以副主编身份合作出版教材《基础燃烧学》(第2版)。担任能源权威期刊《南方能源建设》青年编委。主持了国家自然科学青年基金项目,参与了国家自然科学基金区域创新发展联合基金重点项目、国家重点研发计划、973 计划等多项国家级科研项目。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010854525002218?via%3Dihub